引言:“芯片强国的战略已刻不容缓,而自主创新与人才培养是实现这一目标的不可或缺的两条腿。”

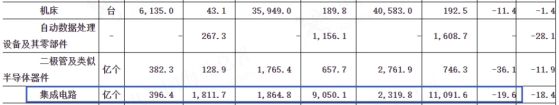

根据国家统计局6月7日公布的最新数据显示,2023年1月至5月集成电路进口数量为1865亿颗,2022年同期为2320亿颗,同比减少19.6%(约455亿颗)。

这意味着国产芯片正处于稳定发展、逐步上升的趋势之中。尽管数据是与整体的消费电子市场相关,但作为全球最大的半导体消费市场,其国产芯片发展现状不言而喻。

早在五年前,小小的芯片技术还是阻碍我们跻身半导体市场的重大阻力,毕竟一个芯片所包含的技术含量完全不亚于一台航空发动机,从设计、制造、封装、测试要经历一个非常繁杂的过程,任何一个环节都需要非常多的核心技术支撑,以及长年的经验积累。更重要的是,没有任何一家单独国别的公司可以完成一个处理器芯片从设计到制造的整个产业链。

是说这些公司没有能力将整个产业链完全贯通吗?其实不然,这算是他们在整个产业链条中追求利益最大化的结果,而更进一步来说就是他们在芯片领域形成的一种良性潜规则。每家公司,每个国家都拿出自家的核心技术来与其他国家进行异体等价交换,然后互利互惠,协作共赢。中国的芯片行业想要发展,就必须想办法进入或者打破这种固有潜规则。

执着和坚韧一直是国人素有的品质,我们从不会向困难低头,一年不行就五年,五年不行就十年,华为的“芯片断供”事件让我们清醒的认识到,自己的强大才是真得强大,于是我们开足马力加强自主研发力度,在几年间迅速完善了国内的芯片产业链。

随着中国市场集成电路芯片依赖进口的程度正在减少,取而代之的是中国自主化产品的替代,外媒更是感慨称“属于中国芯片的时代正在到来”。这里面不仅有国人自主研发的创新意识,还有不断钻研提高品质的坚持信念,更有国家推动创新发展的有力支持。

首先,中国市场在集成电路芯片领域的自主研发和生产能力逐渐增强,这也是对于进口芯片的依赖程度逐渐降低的主要因素之一。从芯片基础工具到设计、材料、设备等环节,中国本土企业提供了重要推动力。

其次,在先进工艺和封装测试方面,我们也已经具备了一定的竞争力。例如,华为海思、紫光展锐、长电科技、中芯国际等企业在移动通信、物联网、汽车电子等领域推出了具有自主知识产权的芯片,其性能和品质得到了广泛认可,为未来科技发展打下基础。

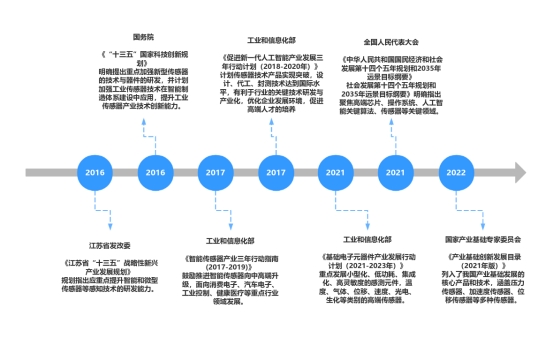

最后,我国在政策上给予了大力支持。为了推动芯片产业的自主创新和发展,中国出台了一系列优惠政策、专项计划和人才培养计划,如“中国芯”工程、国家集成电路产业发展基金等,为芯片企业们提供了资金、政策支持和人力资源保障。

因此,中国芯片产业的崛起是政策、技术和市场需求的综合结果。

在优渥的国土上,广东芯阅科技有限公司紧跟芯片行业的风向标,引进留学博士孙铭锐,带领优秀的研发团队自主研发出原位芯片级多参数水质传感器,芯片传感器本身就具有小尺寸、低耗能、轻重量的优点,同时具有高稳定性、高精度性,可以准确实时传输水质数据,了解水质情况。

针对传统水质传感器的维护费用高,使用周期短问题,研发团队改良探头样式,将众多小探头集中在传感器外壳上,可以进行自主更换回收,大大降低维护费用,使用周期可以根据客户需求进行定制,并根据使用需求定制外壳材质,延长使用寿命,保障客户利益最大化。

未来,唯一能确定的就是不确定性!中国芯片行业的未来是“春天”还是“冬天”,我们都不能妄加言论,唯有拥抱长期主义,以不变应万变,才是这个多变时代的生存指南。但至少当下我们保持着芯片行业发展的强劲势头,集成电路进口数量的逐渐降低正印证着中国“芯”的崛起!